5月22日(水)~24日(金)に東京ビックサイトで開催された「自治体総合フェア2019」(一般社団法人 日本経営協会)。展示会内のセミナー会場で「ドローン×SNSの活用で地域の魅力を発信!(株)オーイーシー」というドローン関係の話がありましたので取材してきました。予約段階で満席、その後80席に増席したのにそれも満席、という大盛況だったセミナーの様子をレポートします。

|

|

| <図1:東京ビッグサイトでの開催> | <図2:セミナー会場> |

ドローンを使ったデモンストレーション・・・!?

最初の挨拶は株式会社オーイーシー 野﨑浩司氏、今回の展示会にブースも出している企業です。

「DUCT」というドローン飛行場所管理ツールを自治体向けに提供していて、3箇所までは無料で登録できるサービスのようです。

簡潔な挨拶の後、紹介されたのは株式会社ドローンエモーション 田口厚氏、「そらチケ」という絶景ポイントとドローンユーザーと土地管理者を結ぶサービスを展開している企業です。

田口氏が早速取り出したのは、Mavic 2 Zoom。えっ、ここで飛ばすのか!? と思いきや、流石にそれはありませんでした。カメラで写っている映像を前方のスクリーンに投影し、さらにズームで会場後ろのカメラマンまで写ることを実演し、会場を沸かせました。

|

|

| <図3:セミナー開始> | <図4:田口氏のデモンストレーション> |

フォロワー1万人をもつ女性インスタグラマーの登場

田口氏のあとは、日本で最も美しい村にも選ばれている兵庫県香美町の小代(おじろ)という地域で地域おこし協力隊を経験した 河田愛氏 が登壇。

白いワンピースに身を包んだ控えめな女性は、なんと写真共有SNS・Instagram(インスタグラム)で10,000人以上のフォロワーをもつインスタグラマー。

今回の「ドローン×SNS」を実践している事例を発表してくださいました。

河田氏が地域おこし協力隊として活動していた「香美町」は、神戸まで3時間、鳥取の方が近いという場所にあるところです。

協力隊として多くの課題に直面していた河田氏は、風光明媚な場所であってもなかなか人が来ない現状をどうにかしようと、まず「知名度をあげよう」と考えたそうです。

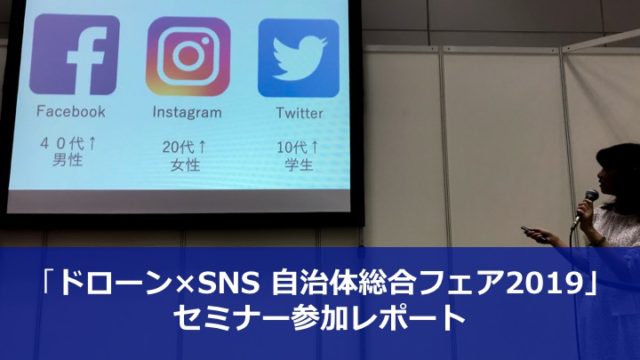

そこで小代には「映える」場所が多いことに気づき、SNSの中でも20代女性のユーザーの多い写真共有SNS・Instagram(インスタグラム)でアカウント「@ojiro_sky」を作り、どんどん写真をあげていったそうです。

そうしているうちに、なんとフォロワーが3,000人にもなったそうです!

アカウントを作るのも初めてだったということで、その行動力に脱帽です。

|

|

| <図5:河田氏の登場> | <図6:香美町の位置> |

その後、ドローンの映像に出会い、「これだ♪♪」と思ったそうです。

そこからの行動力も流石です、兵庫県から東京都にあるドローンスクールに毎週通いJUIDAの資格を取得、自分でも飛ばせるようになったそうです。

更に今度は「知ってもらう活動」から「来てもらう活動」にステージをあげていきます。

冬以外は人のこないスキー場に人を呼ぼうと、イベント準備から発信していったそうです。

その頃にはフォロワーは10,000人になっていたそうです。

「追体験してみたい」と思わせる仕掛けをしていった、ということでしょう。

|

|

| <図7:来てもらう活動> | <図8:追体験してみたい> |

その後は田口氏と河田氏との対談のような形式で進みました。

ドローンで空撮する人は、その地域での滞在時間が長くなることから、地域の活性化と相性が良いとのことです。

ただし、ドローンを飛ばせる場所があれば良いかというと、それだけではありません。

地域の人たちと交流する仕掛けも必要です。

河田氏が企画したイベントでは、宿泊施設をゲストハウスにし、地域の方々との交流の時間を多く取るようにしたそうです。

そうしたところ、一泊二日という短い時間だったにも関わらず、最後はゲストハウスのオーナーと参加者がハグをして別れを惜しむほど、参加者は感動して帰っていったそうです。

ドローンを飛ばして楽しむというだけでなく、地域の人と「繋がった」ということは、またリピーターとなって来てくれると期待できることになりますね。

フォロワーを増やす秘訣

フォロワーが10,000人というのは間違いなく成功事例ですが、その裏では地道な努力と、ちょっとしたコツがあったそうです。

「ここでしか聞けない話」という触れ込みでしたのでこのレポートで書くのは控えます。

河田氏の作成した「@ojiro_sky」のInstagramのアカウントを見れば、そのヒントは散らばっていますので、ぜひご覧ください。

表面的に真似たとしてもダメで、誰でもできるものではありません。

本質を見極め、そして地道な努力をコツコツと積み重ねる。

そして「人と人とのコミュニケーションを大切にすること」が大切だということかと思います。

その上でちょっとしたコツを加わることで、10,000人というフォロワーが惹きつけられていったのだと思います。

|

|

| <図9:インスタグラムを選んだ訳> | <図10:10,000人突破> |

好循環を生み出す”仕掛け”

しかし、ここで一つ疑問が生じます。

「これは河田氏だからできた成功例ではないのか?」という疑問です。

他の地域でもできる再現性のあるものなのか?

第二・第三の河田氏をどうやったら他の地域でも排出することができるのか?

地域創生といっても結局は経済の流れが活性化しなければならず、そのためには「仕組み」を作って循環させなければなりません。

ここで田口氏は、「Search → Action → Share → Search・・・」という、好循環を回すことが大切だと伝えていました。

その好循環が起きるための仕掛けとして、「そらチケ」というサービスがあるということです。

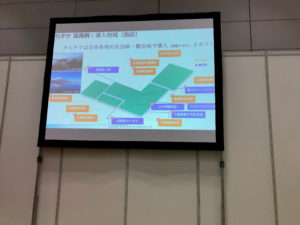

既に導入している箇所は全国の自治体・観光地に及び、今も増えていっているそうです。

|

|

| <図11:Search・Action・Shareの循環> | <図12:そらチケの導入地域> |

質疑応答での一コマ

発表が終わると質疑応答の時間です。こうした場では質問が出にくいものですが、質問が出ました。

「地域の方が、何をどのように撮ってほしいとか、そういう要望が出てくるものなのか?」という質問でした。

ドローンに関するネガティブなニュースが多い中、地域の人々がどこまで積極的に考えてくれるのかを心配している様子が伺えました。

河田氏は、「ウェルカムな空気のところから優先的に仕掛けていっている」ということでした。

実際に話してみて顔が曇ったりしたら、無理には進めない、ということでした。

さらっと答えていましたが、直接顔を合わせて交流をして見極めなければならないということです。

時間も忍耐も必要なことだと感じました。

ドローンとSNSを使えば真似できるという、安直な答えではありません。

地道な努力と、地域の人との交流の積み重ねが必要ということではないかと感じました。

まとめ

今回のセミナーの内容を私なりにまとめてみました。

・地域の魅力は、「見てもらう」工夫と、「来てもらう工夫」が必要。

・人間同士のコミュニケーションが大切。

・地域の人と交流する仕掛けが必要。

・ウェルカムな地域からまずは開拓、決して無理強いはしない。

・地域とドローンを結び好循環を生み出す仕組み(サービス)が必要。

地方創生と一言で言っても、結局は人と人との交流がなければその地域は活性化しません。

どうやって人と人を「出会わせる」か、そしてそのための「演出」をするか。

さらに踏み込んで、それを経済の流れに乗せるために「仕組み」を作り上げて、組織的に経営をしていくのか・・・。

一般の方はあまり立ち寄らないようなお堅いフェアだったかもしれません。

しかし、人と人との温かい交流を起こすためのツールとしてドローンが使われていることを知り、とてもとても大切なことに気付かされました。

<参考URL>

@ojiro_sky , インスタグラム

地域貢献×ドローン ドローンの可能性を伝える河田愛さん , ロボティクスアカデミードローン専攻

DUCT (Drone Unified Airspace Configuration Tool) , 株式会社オーイーシー

OITAドローンフェスタ2018での「DUCT」の先行公開 , ORSO

そらチケ , 株式会社ドローンエモーション

![ドローンクルーズ 清々しい早朝の安城岬[西伊豆町]](https://dronemedia.jp/wp-content/uploads/PB240015-180x135.jpg)

![ドローンクルーズ トーミの頭から浅間山を望む[黒斑山登山]](https://dronemedia.jp/wp-content/uploads/トーミの頭アイキャッチ-180x135.jpg)

![ドローンクルーズ:出羽の涼を求めて[山形市・面白山紅葉川渓谷]](https://dronemedia.jp/wp-content/uploads/a11b4bb3ba448d1fa402ac3dc62cc91f-6-180x135.jpg)

![ドローンクルーズ:パワー全開!飛びゴルで思いっきり白球を遠くに運べ![茨城県常陸大宮市]](https://dronemedia.jp/wp-content/uploads/a11b4bb3ba448d1fa402ac3dc62cc91f-4-180x135.jpg)